春秋战国始于公元前770年周平王东迁洛邑的动荡,止于公元前221年始皇帝一统寰宇的征尘,550余年的岁月里,礼崩乐坏的同时却迎来了中医思想与医技的勃发。若以2025年为锚点一路回望至春秋战国,这段中医理论“成形”的岁月,已距我们2795年,在这段跨越近三千年历史长河的岁月里,中医“绽放”了八个点亮中华民族生命史的“春天”。

一、春秋战国:“医祖”扁鹊与四诊法完成中医理论的奠基礼

彼时诸侯争霸,战乱中百姓多疾,民间医者却在实践中积累出珍贵经验。渤海郡的扁鹊(秦越人)便是其中的集大成者——他不仅能“洞见五脏症结”,更在遍历齐、赵、秦等国时,总结出“望色、闻声、问疾、切脉”的四诊合参之法。相传他见蔡桓公时,仅凭面色便断言“君有疾在腠理”,三番提醒却遭轻视,最终印证病情恶化,这则典故至今仍在印证其诊断智慧。他精通内外妇儿五官各科,曾用针灸救虢国太子“假死”之症,用汤药治愈赵简子的昏迷,更留下“病在肌肤,熨之所及;病在血脉,针石之所及”的治疗理念,为中医临床诊断与治疗筑牢了第一块基石,后世尊其为“医祖”,实至名归。

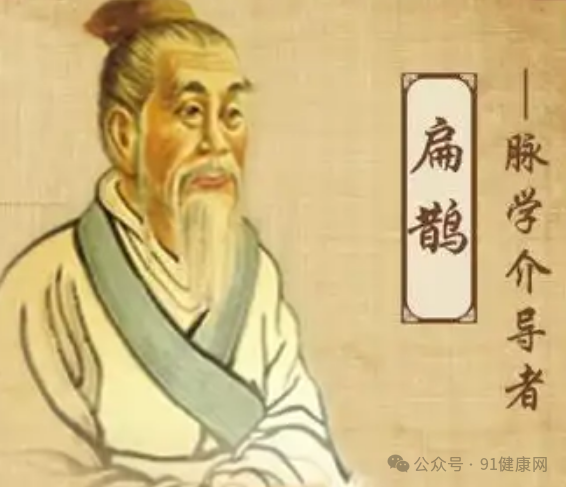

二、秦汉:“内经、本草经”两部典籍撑起中医理论的“脊梁”

始皇帝一扫六合,大一统的格局为中医理论整合提供了“底层逻辑”,到了汉承秦制的时代,中医终于形成了系统理论。一部《黄帝内经》并非出自一人一时,而是秦汉医家搜集历代医论、结合天文历法与阴阳五行思想编撰而成——它是一部“人体的百科全书”,既讲“心者,君主之官也”的脏腑功能,也论“怒伤肝、喜伤心”的情志致病,更提出“上工治未病”的预防理念,将中医从“治病”提升到“养生”的哲学高度。《神农本草经》也在民间流传逐渐定型,这部现存最早的药物学专著,将365种药物分为上(养命)、中(养性)、下(治病)三品,记载了麻黄平喘、黄连治痢等经典药效,甚至提出“药有君臣佐使”的配伍原则,为中药应用立下千年“标杆”!

三、东汉:“医圣仲景”与“神医华佗”双璧闪耀中医史

东汉末年,瘟疫肆虐,“家家有僵尸之痛,室室有号泣之哀”,正是这样的苦难,催生出中医史上的两位巨匠。南阳张仲景家族两百余人,竟有三分之二死于伤寒,悲痛之下他“勤求古训,博采众方”,耗时十余年著成《伤寒杂病论》。书中将外感热病分为太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴六类(六经辨证),为流感、肺炎等传染病提供了精准诊治方案;对于内伤杂病,他提出“辨证论治”核心,即“同病异治、异病同治”,这部书后来被拆为《伤寒论》与《金匮要略》,其中的“桂枝汤”“麻黄汤”至今仍是中医方剂的典范,张仲景也因此被尊为“医圣”。而沛国华佗则以“神医”之名传世,他创制的“麻沸散”,以曼陀罗花为主要成分,让患者服后“须臾便如醉死无所知”,随后可进行腹腔手术,这比西方麻醉术早了一千六百余年;他创编的“五禽戏”,模仿虎、鹿、熊、猿、鸟的动作,将养生与运动结合,成为中医养生文化的活化石。

四、唐代:“药王”孙思邈立千金方,倡“大医精诚”初心

盛唐的开放包容,让中医迎来了方书集成的时代。京兆华原(今陕西铜川)的孙思邈,自幼体弱却立志学医,一生淡泊名利,隐居终南山著书立说。他耗时三十年写成《备急千金要方》,又用三十年补撰《千金翼方》,两部书共收载方剂7500余首,从妇科的“温经汤”到儿科的“千金龙胆汤”,从急救的“备急丸”到养生的“茯苓粥”,几乎涵盖当时所有病症的治疗方案,堪称“唐以前方书之大成”。更重要的是,他在书中提出“大医精诚”的理念:“凡大医治病,必当安神定志,无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦”,这不仅是中医的医德准则,更成为中华民族的精神财富。这位活了百余岁的“药王”,用一生践行着医者仁心,至今陕西耀州仍留有他的遗迹。

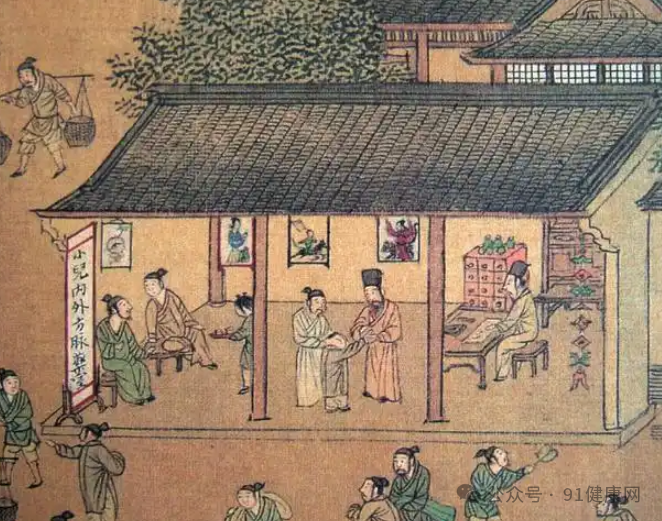

五、宋代:官府设“太医局”,中医“规范化、体系化”告别“纸上谈兵”

两宋重文轻武,却对医学极为重视,官府的介入让中医迎来了“体系化发展”的春天。公元1076年,朝廷设立“太医局”,这是中国历史上首个国家级中医教育机构——它分设方脉、针、疡(外科)三科,学生需学习《素问》《伤寒论》等经典,通过理论考试与临床实操才能毕业,甚至有“试针铜人”这样的创新考核方式。针灸医官王惟一于1027年,他设计铸造两具青铜人体模型,体表刻有354个穴位,穴名旁标注经络归属,考试时铜人体内灌满水(或水银),外涂黄蜡掩盖穴位,考生需根据考题精准下针,若位置正确则水从针孔流出,这一发明让针灸教学告别了“纸上谈兵”。此外,政府还设立“校正医书局”,组织学者对《素问》《伤寒论》《神农本草经》等历代医籍进行校勘、注释,纠正了流传中的错漏,让中医经典得以准确传承。

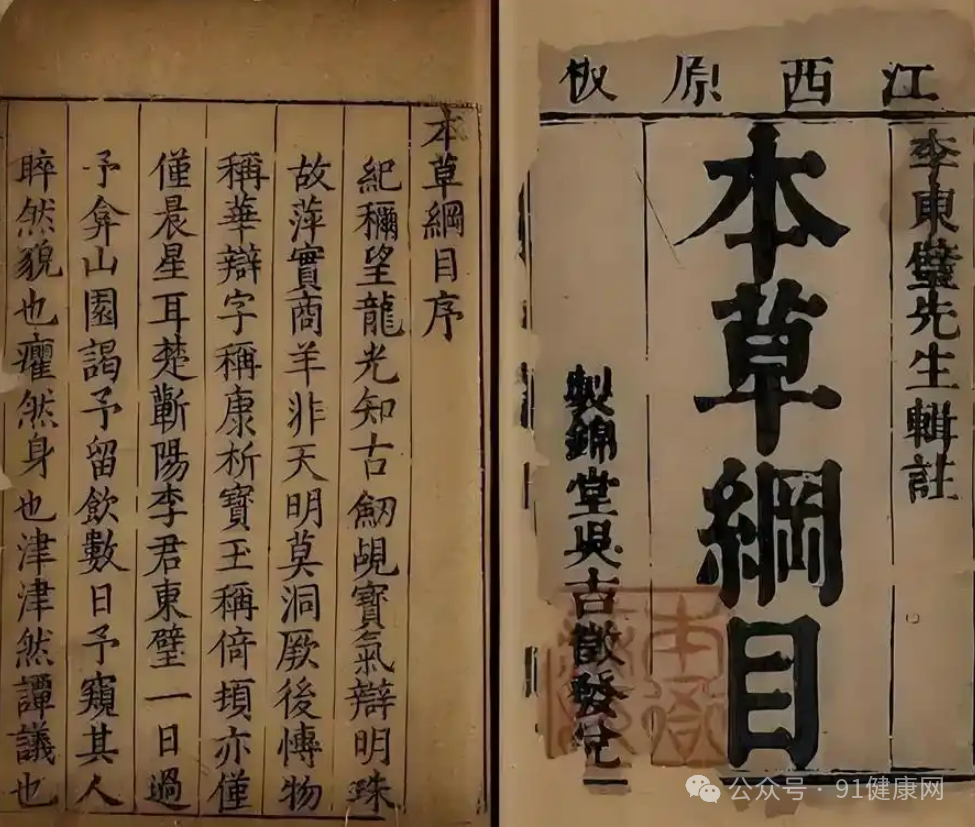

六、明代:李时珍《本草纲目》演绎中医史的“草木春秋”

明代商品经济繁荣,海外交流增多,新的药物不断传入,旧的本草典籍已显滞后。湖北蕲州的李时珍,出身医药世家,却因科举失利转而学医,曾任太医院院判,后因不满官场束缚,辞官回乡重修本草。他带着弟子遍历湖广、江西、江苏等地,亲赴深山采药,走访药农、樵夫、猎户,甚至冒险品尝有毒植物以验证药效——他发现古代本草将“葳蕤”与“女萎”混为一谈,便通过实地观察区分二者;知道“穿山甲”食蚁,便解剖其胃验证;为弄清“旋花”的药性,便在自家菜园种植观察。历时27年,他终于写成《本草纲目》,全书收载药物1892种(比前代新增374种),附药图1109幅,附方11096个,更按“草、木、虫、鱼、果、谷、菜”等16部分类,这种科学分类法远超当时西方。该书问世后,不仅在国内多次再版,还被翻译成日、英、德、法等十余种文字,成为世界药物学史上的经典。

七、清代:温病学说“亲见为实”,中医解剖学的突破

清代气候异常,温病(如天花、霍乱)频发,传统伤寒理论已难以应对,叶天士、王清任等医家的创新,让中医迎来“辨证体系拓展”的春天。吴县叶天士出身医家,一生行医不辍,他在治疗温病时发现,这类疾病多从口鼻而入,病变部位在“卫、气、营、血”,于是提出“卫气营血辨证”,著成《温热论》,明确“在卫汗之可也,到气才可清气,入营犹可透热转气,入血就恐耗血动血”的治疗原则,为瘟疫防治提供了新方案。而河北玉田的王清任,却因古代医书对人体解剖的错误描述深感困惑——当时礼教禁止解剖,他便利用战乱中尸体暴露的机会,仔细观察人体内脏,又向刑场刽子手、兽医请教,历时42年写成《医林改错》。书中纠正了“心有七窍”“肺有六叶”等错误,绘制出“亲见改正脏腑图”,更提出“瘀血致病”理论,创制“血府逐瘀汤”“补阳还五汤”等方剂,至今仍是治疗心脑血管疾病的常用方,他这种“亲见为实”的精神,打破了传统医家对古籍的盲从。

八、新中国:结束民国“存亡之争”,“法治护航”中医新生

1929年,民国政府通过“废止中医案”,试图将中医排除在国家医疗体系之外,消息传出,上海中医界率先请愿,各地中医联合抗议,最终迫使提案撤销,但中医发展仍步履维艰。直到1949年新中国成立,中医才真正迎来“重生”的春天——1950年,第一届全国卫生工作会议确立“团结中西医”方针,政府举办“西医学习中医班”,推动中西医结合;1986年,国家中医管理局成立,专门负责中医事业的规划与发展;2017年,《中华人民共和国中医药法》正式实施,这是我国首部关于中医药的国家法律,明确规定“国家支持中医药事业发展,实行中西医并重的方针”,从法律层面保障了中医的传承与创新。如今,从新冠疫情的中医药的广泛应用,到中医馆走进社区,从中药国际化到“中医针灸”列入非物质文化遗产,中医已不再是“老古董”,而是成为守护现代人健康的“中医医疗力量”。

站在2025年回望2700年的中医史,在感叹先民披荆斩棘、艰苦前行的同时,其实中医史从来不是孤立的技艺传承,而是一部与中华民族命运同频共振的生命史诗。从扁鹊的四诊法到李时珍的本草考证,从孙思邈的“大医精诚”到新时代的中医药法,每个“春天”都印证着中医“以人为本”的核心,也彰显着它适应时代、不断革新的生命力。如今,当年轻一代开始学习经络养生,当中药研发融入现代科技,我们有理由相信,这部跨越三千年的生命智慧之树,还将绽放更多属于中医未来的“春天”。